You can share it on social networks

-6 °c Wind speed: 18 km/h Precipitation: 88.5 % Cloudiness: 95.5 % Humidity: 83 mm Pressure: 88.5 mb

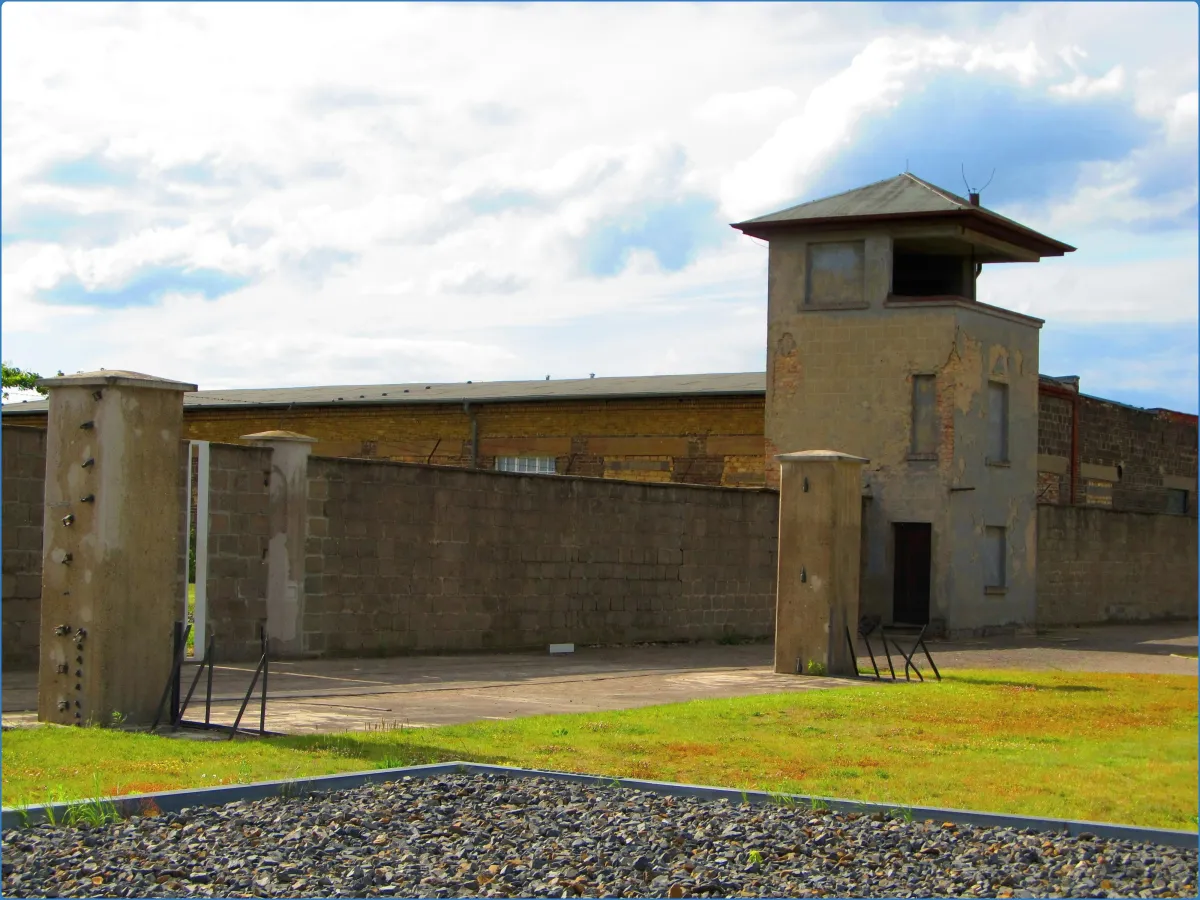

Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Straße der Nationen 22

16515 Oranienburg

Deutschland

Beschreibung

Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Auf dem Gelände des ehemaligen KZ Sachsenhausen im brandenburgischen Oranienburg befinden sich das Museum und die Gedenkstätte. Das Gelände des Museums liegt nördlich von Berlin. Die Einrichtung ist wie modernes zeithistorisches Museum und wie Gedenk- und Lernort. Der Besucher kann die Geschichte an den authentischen Orten erfahrbar machen. Das ist das Gesamtkonzept der Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen. Es gibt 13 Ausstellungen, in denen die konkrete Geschichte des jeweiligen historischen Ortes als Leitidee mit einer darüber hinaus weisenden thematischen Darstellung verknüpft. Man kann hier über das sowjetische Speziallager bis hin zur Geschichte der Gedenkstätte und über verschiedene Aspekte der Geschichte des KZ Sachsenhausen erkennen. Das Museum und die Gedenkstätte Sachsenhausen gehören zur Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Sie sind mit dem Land Brandenburg und der Bundesrepublik Deutschland finanziert. Der promovierte Historiker Axel Drecoll ist seit 1. Juni 2018 der Direktor der Gedenkstätten und Museum Sachsenhausen. Früher war Günter Morsch der Direktor des Geländes. Er arbeitete dort über 25-jährige Tätigkeit.

Die Entwicklung des Museums und der Gedenkstätten

In Oranienburg gibt es seit den 1990 Jahren heftige Auseinandersetzungen. Die Hauptfrage dieser Auseinandersetzungen ist, wie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Darstellung der Geschichte des nationalsozialistischen Konzentrationslagers ermöglicht wird. Im August 2001 kam es zur Eröffnung des Speziallager-Museums zu empörten Reaktionen. Das russische Außenministerium behauptete in einer offiziellen Erklärung, dass im Museum „die Handlungen der sowjetischen Besatzungsmacht auf eine Stufe und die Verbrechen des Faschismus gestellt“ würden. Während der kompletten Neugestaltung und Sanierung der Gedenkstätte Sachsenhausen erhielt der Ort des Gedenkens ein neues Gesicht. In einem Museumsneubau eröffnete am Ende 2001 Jahren die Gedenkstätte Sachsenhausen eine neue Dauerausstellung zur Geschichte des sowjetischen Speziallagers Nr. 7/Nr. 1. In den original erhaltenen Baracken R I und R II wurde in 2004 Jahren eine Dauerausstellung zum Thema „Medizin und Verbrechen“ eröffnet. Sie sind die größten innerhalb der Gedenkstätte, mit Fläche etwa 800 m² und über 100 Exponaten. Im April 2005 wurden die Sanierungsarbeiten zu den Feierlichkeiten anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung weitgehend abgeschlossen. Von HG Merz Architekten Museumsgestalter stammt die Gesamtkonzeption der Gedenkstätte Sachsenhausen.

Die Ausstellungen, die in den Gedenkstätten und Museum Sachsenhausen sind.

Ein dezentrales Ausstellungskonzept verfolgt die Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen. Neben verschiedenen Wander- und Sonderausstellungen die folgenden Dauerausstellungen: Die Konzentrationslager-SS 1936 bis 1945: Arbeitsteilige Täterschaft im KZ Sachsenhausen; KZ Oranienburg 1933–1934 Jahren; der „Alltag“ der Häftlinge des KZ Sachsenhausen 1936 bis 1945 Jahren; Jüdische Häftlinge im KZ Sachsenhausen 1936 bis 1945 Jahren; der Zellenbau des KZ Sachsenhausen 1936–1945 Jahren; Medizin und Verbrechen. Das Krankenrevier des KZ Sachsenhausen 1936–1945 Jahren; Mord und Massenmord im KZ Sachsenhausen 1936–1945 Jahren; das KZ Sachsenhausen 1936–1945. Ereignisse und Entwicklungen; Sowjetisches Speziallager Nr. 7/Nr. 1 (1945–1950); KZ-Außenlager „Klinkerwerk“; von der Erinnerung zum Monument. Die Geschichte der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen 1950–1990 Jahren. Hier werden verschiedene Führungen angeboten. Das sind zum Beispiel thematische Gruppenführungen, Überblickführung und auch Einzelführungen. Diese Führungen sind Mehrtages- und Ganzangebote.

Die Gedenkstätte und ihre Geschichte

In der DDR 1956 Jahren begannen die Planungen für die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen. Es war nach der Nutzung des Geländes von der kasernierten Volkspolizei und der sowjetischen Armee. Für den Aufbau nationaler Gedenkstätten waren in 1955 Jahren in kurzer Zeit zwei Millionen Mark durch einen Spendenmarkenverkauf des Kuratoriums zusammengekommen. Die Architekten Ludwig Deiters, Kurt Tausendschön, Horst Kutzat und der Landschafts- und Gartenarchitekt Reinhold Lingner waren an der Planung beteiligt. Die Plastik „Befreiung“ schuf René Graetz. Die Plastik „Die Anklagende“ wurde von Fritz Cremer am Schloss Oranienburg in 1961 Jahren aufgestellt.

Die nationale Mahn- und Gedenkstätte wurde am 22. April 1961 feierlich eröffnet. Von Ludwig Deiters und Horst Kutzat stammen die Entwürfe für die Halle. Die Gartenarchitekten Hugo Namslauer und Hubert Matthes gestalten die Grünanlage. Eine Bronzeplastik, die drei Figuren darstellt, steht in der Halle. Sie soll Trauer, die Widerstand/Siegesbewusstsein und Tod symbolisieren. Die Bronzeplastik wurde von Professor Waldemar Grzimek geschaffen.

Die Gedenkstätte umfasste lediglich etwa fünf Prozent der Fläche des ehemaligen Konzentrationslagers und beschränkte sich auf den Bereich des ehemaligen Häftlingslagers. Der Erschießungsgraben und die „Station Z“ waren ursprünglich Teil des Industriehofes. Eine halbkreisförmige Mauer aus kreuzförmigen Betonelementen wurde um den Appellplatz. Die ersten Barackenringe sind in den Giebel angedeutet.

Die ehemaligen Lagerbereiche und ihre Teile wurden abgerissen. Die meisten Teile wurden von der Nationalen Volksarmee der DDR und von der Sowjetarmee als Kaserne genutzt. Man nutzte sie für Wirtschafts- und Wohnzwecke. 200 einheitliche Tafeln wurden in 1976 Jahren an den vier Hauptstrecken des Todesmarsches zwischen Raben-Steinfeld und Oranienburg aufgestellt. Die Gedenkstätte war bis zur Wende 1989 Jahren das Ziel von tausenden Schulklassen aus der DDR, politischer und militärischer Veranstaltungen und auch Delegationen aus dem In- und Ausland.

Die Baracke 38 in der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Sachsenhausen in Brand setzten Neonazis am 26. September 1992 Jahren. Das Gebäude „Das Museum für die Leiden der jüdischen Kameraden“ wurde zerstört. Es war nach dem Besuch des damaligen israelischen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin. Dieser Anschlag fand in der Nacht vor dem jüdischen Neujahrsfest statt. In 1995 Jahren wurden zwei der Täter ermittelt und zu Haftstrafen verurteilt.

Andere Sonderausstellungen in der Gedenkstätte und dem Museum Sachsenhausen

Eine Ausstellung von Skulpturen des Berliner Künstlers Stuart N. R. Wolfe auf dem Weg vom Oranienburger Bahnhof zur Gedenkstätte führte in 1997 Jahren zu heftigen Diskussionen in der Stadt. Diese Skulpturen wurden von Neonazis beschädigt und die Stadt Oranienburg wollte sie daraufhin entfernen lassen. Die reparierten Skulpturen kehrten nach Protesten der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten wieder in den öffentlichen Raum zurück.

Eine Sonderausstellung im neuen Museum wurde zum 60. Jahrestag der Errichtung des sowjetischen Speziallagers Nr. 7/Nr. 1 Sachsenhausen eröffnet. Zu dieser Sonderausstellung gehören: Zuckerdosen aus dem sowjetischen Speziallager Nr. 7/Nr. 1 Sachsenhausen 1945–1950; Bittersüß; Geschichten des Hungers.

Die zahlreichen kleinen Aluminiumdosen wurden bei Sanierungsarbeiten in der Gedenkstätte Sachsenhausen geborgen. Eine Ausstellung widmete sich erst ausführlich diesen Alltagsgegenständen. Ab1947 Jahren nutzten viele Häftlinge des sowjetischen Speziallagers kleine Aluminiumdosen zur Aufbewahrung von Zucker- und Marmeladerationen.

Die zentralen Aspekte des Haftalltags im Speziallager wurden dokumentiert. Dazu gehören: massenhaftes Verhungern, Mangelernährung, erzwungene Untätigkeit und menschliche Isolation. Die eingravierten Namenszüge ihrer Besitzer tragen einige Zuckerdosen.

Kommentare